Gesundheit

Umgang mit Alkohol

Gesundheit

Wieso Alkohol gefährlicher ist als viele denken

Erst regt er an, dann betäubt und enthemmt er: Alkohol wirkt auf Körperzellen, vor allem Gehirnzellen. Sie reagieren langsamer und leiten Informationen verzögert weiter. Das passiert vorzugsweise in den Zentren, die das Bewusstsein und die Gefühle steuern.

Alkohol vergiftet Körperzellen. Immer.

Die meisten wissen: Alkohol kann abhängig machen. Doch beim Thema Alkohol geht es nicht allein um das Suchtrisiko. Auch der als „normal“ empfundene Konsum kann die trinkende Person und ihr Umfeld schädigen. Unbestritten ist, dass das Risiko für zahlreiche Erkrankungen und Abhängigkeit mit steigender Menge an konsumiertem Alkohol steigt. Falsch ist jedoch die Ansicht, zu schweren gesundheitlichen Schäden könne es nur in Folge von Alkoholabhängigkeit kommen.

Neueste Forschung zeigt: Alkohol schadet ab dem ersten Glas. Am besten für die Gesundheit ist es, keinen Alkohol zu trinken. Wer sich entscheidet, Alkohol zu konsumieren, sollte so wenig wie möglich trinken.

Alkohol ist ein Zellgift.

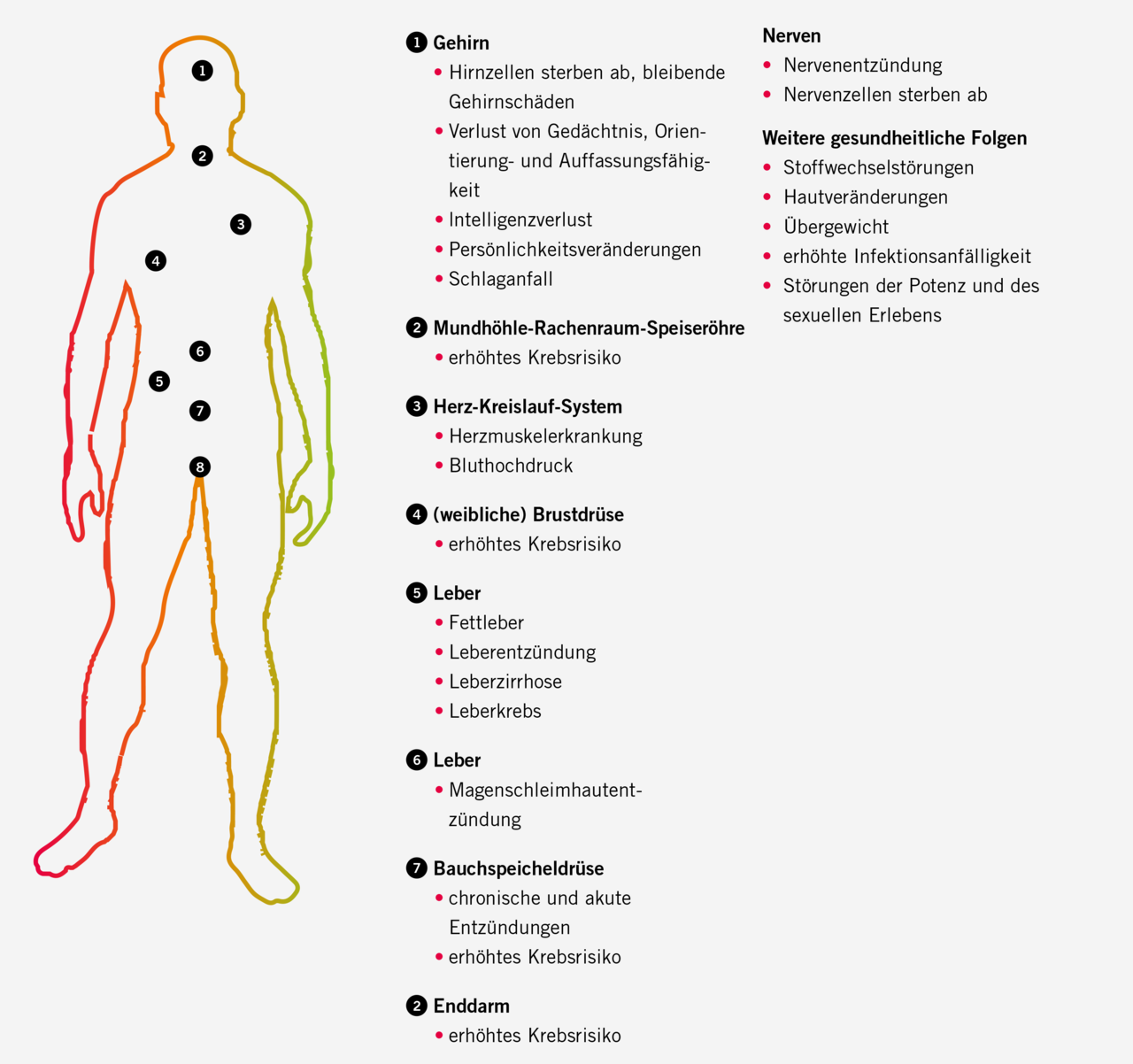

Insgesamt erhöht Alkoholkonsum das Risiko für über 200 Erkrankungen.

Bereits geringste Mengen an konsumiertem Alkohol wirken auf das Zentralnervensystem – also jenen Teil des Nervensystems, der das Gehirn und das Rückenmark umfasst. Gedächtnis und Konzentrationsvermögen, Kritik- und Urteilsfähigkeit leiden zuerst. Chronischer und regelmäßig hoher Alkoholkonsum kann zu strukturellen und funktionellen Veränderungen des Gehirns führen.

Schon während man ihn trinkt, greift Alkohol Zellen im Mund- und Rachenraum an. Die Gefahr von Krebserkrankungen der Leber, des Darms, im Bereich von Mund- und Rachenhöhle, des Kehlkopfes und der Speiseröhre steigt. Bei Frauen ist zudem das Risiko erhöht, an Brustkrebs zu erkranken.

Alkohol wird vor allem über die Leber abgebaut. Leberschwellung, Leberverfettung und schließlich Leberzirrhose sind mögliche Folgen. Auch Bauchspeicheldrüse, Magen und Darm können sich entzünden.

Chronischer Alkoholkonsum führt häufig zu Herz-Kreislauf-Krankheiten, beispielsweise Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck.